統合のプロセスとしてのからだ

フロイトの弟子であったヴィルヘルム・ライヒ (1897–1957)は、

当初は言葉や思考による洞察を通して無意識を解放しようとしていました。

しかし彼は臨床を重ねる中で、心の抑圧は身体の緊張として固定化されていることに気づき、

その防衛を解くためには、筋肉や呼吸といった身体への直接的な働きかけが必要だと考えるようになりました。

こうしてライヒは、精神分析から身体心理療法へと道を開いていきます。

ライヒは、人間の中を流れる「生命エネルギー」に注目しました。

それは呼吸や姿勢、声、感情の動きの中を通って流れる“生きる力”です。

彼はこのエネルギーを「オルゴン」と呼びました。

このエネルギーは、充電・循環・放電という三つの動きの中で生きています。

そしてそれは、インドでは「プラーナ」、中国や日本では「気」と呼ばれるものです。

本来このエネルギーは、吸う・感じる・表現する・放つというリズムの中で自然に循環しています。

しかし、過去の痛みや恐れ、環境への適応の中で、人は無意識にその流れを止めてしまいます。

ライヒはこの現象を「鎧(armor)」と呼びました。

それは心を守るための防衛であると同時に、筋肉・思考・感情のレベルにまで深く根づいた“からだの防衛機構”です。

■ 思考の鎧

痛みや不安を感じたくないとき、私たちは無意識に「考えること」で身を守ろうとします。

それが思考の鎧です。

思考に閉じこもると、感情や身体感覚の世界から切り離され、

頭の中では「なぜ」「どうして」と考え続け、今ここで感じることを避けようとします。

呼吸は浅くなり、胸や喉は硬直し、エネルギーは頭部に滞ります。

その結果、現実や他者との“生きた交流”が失われていくのです。

思考の鎧を緩めるには、考えを止めようとするのではなく、

思考の下にある“感じる層”へ戻ること。

深い呼吸とともに、目線をやわらかくし、身体の内側に注意を戻すことで、

エネルギーは再び全身をめぐり始めます。

■筋肉の鎧

筋肉の鎧は、もっとも目に見えるかたちで私たちを守っています。

慢性的な緊張、姿勢の癖、呼吸の制限として現れます。

怒りを抑えた肩、悲しみをこらえた胸、恐れにすくんだ骨盤

それらはすべて、感じることがあまりに痛すぎた過去の記憶が、からだに刻まれたものです。

ライヒとその弟子アレクサンダー・ローエンは、筋肉の鎧は、その人の歴史と防衛の地図を表している。「防衛の地図」と言います。

どの部位が硬く、どこが感覚を失っているかをたどることで、

その人の感情史、愛の形、恐れの記憶が見えてくるのです。

筋肉を緩めるとは、単にリラックスすることではありません。

そこに閉じ込められていた感情を感じ、涙や震えを通してエネルギーを解放することが重要です。

解放された後の静けさの中から、自然と身体の奥に眠っていた「生きたい」「触れたい」という生命の流れが再び動き出すのです。

■ 感情の鎧

感情の鎧は、呼吸と密接に関係しています。

悲しみをこらえるとき、私たちは息を止め、

怒りを抑えるとき、喉や横隔膜を固めます。

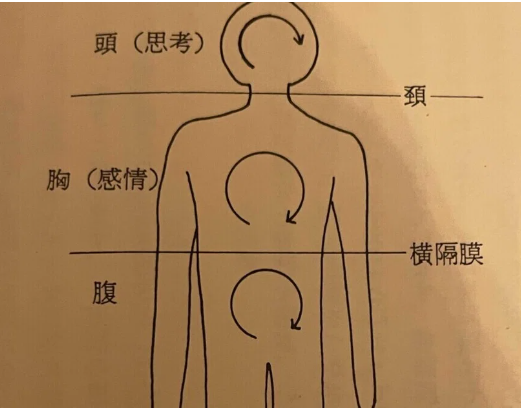

こうして感情のエネルギーが遮断され、身体は「頭・胸・腹」という三つの層に分断されてしまうのです。

感情を感じないようにすることは、同時に生命の流れを止めること。

しかし、感情は本来「エネルギーの波」にすぎません。

波を恐れずに感じ切ると、呼吸が深まり、身体全体が一つのリズムを取り戻していきます。

■鎧を超えて

思考・筋肉・感情、この三つの鎧は別々に見えて、

実際には一つの生命エネルギーの流れの中で結びついています。

ライヒが見出した「生命の動き」は、ローエンを経て、

ボアデラのバイオシンセシス(生命の統合)へと発展していきました。

ボアデラは、人の存在を「三つの生命流」として捉えます。

① 身体の流れ(Body Stream) — 呼吸、姿勢、動きといった物理的エネルギーの層。

② 感情の流れ(Emotional Stream) — 感じる力、共感や衝動、感受性の層。

③ 意味・意識の流れ(Mental Stream) — 理解・洞察・方向づけをもたらす意識の層。

鎧ができると、この三つの流れは互いに分断され、

身体が動かず、感情が届かず、思考が空回りしてしまいます。

けれども、どこかひとつの流れが回復すれば、

他の層も少しずつ呼応し始めます。

身体の緊張が緩むと、感情が流れ出し、

感情が動くと、呼吸が深まり、意識が明晰になっていく。

この相互作用の中で、全体がひとつのリズムとして再びつながる。

それが統合のプロセスです。

鎧を脱ぐとは、何かを矯正することではなく、

止まっていた流れをもう一度呼び覚ますこと。

そして、からだと心、感情と意味が互いに響き合うとき、

人は自分の中心を再び感じ取ります。

この中心感覚“自分の真ん中に戻る感覚”こそが、「統合された存在」の姿なのです。